Heute geht’s um intelligente Prozessautomatisierung (IPA): Was wirklich dahinter steckt, wie du damit startest und wie du sicherstellst, dass alles kontrolliert, nutzbar und nicht nur Technikspielerei ist.

Mit IPA Prozesse besser gestalten

Wenn du bisher Prozesse automatisiert hast, weißt du: Sobald Eingaben variieren, es die Ausnahme von der Ausnahme von der Regeln gibt, oder neue Szenarien auftauchen, fangen „Klassiker“ wie RPA (Robotic Process Automation) an zu haken.

IPA löst genau diese Probleme. Es verbindet Automatisierung mit KI-Komponenten, um mit unstrukturierten Daten zu arbeiten, Entscheidungen zu ermöglichen und dynamisch auf neue Anforderungen zu reagieren.

- Erfassung: Unstrukturierte Daten, Texte, Formulare, Bilder, Voice, Dokumente, …

- Analyse: Semantisch oder logisch, Klassifikation, Extraktion, Mustererkennung, gestützt oder frei

- Aktion: Erstellung, Umwandlung, Überarbeitung, Ergänzung, …

- Entscheidung: Schwellenwerte, Heuristiken kombiniert mit menschlichen Prüfungen (Human-in-the-Loop), wenn nötig.

Und wenn du so willst, könnte sogar noch eine „Lern“-Komponente darin enthalten sein, da solche Systeme idealerweise immer besser werden!

Umgesetzt sind die meisten IPAs durch die Nutzung von Automatisierungstools (wie bspw. make.com) als Basis, die Anbindung deiner Infrastruktur und Tools über APIs oder automatische Importe (oder, wenn verfügbar, MCP). Mehr dazu kommt jetzt!

Mehr Lesen:

➡️Was ist Prozessautomatisierung? (Überblick von RPA bis Agents)

➡️Welche Tools kann ich beispielsweise automatisieren? Unsere Toolbox!

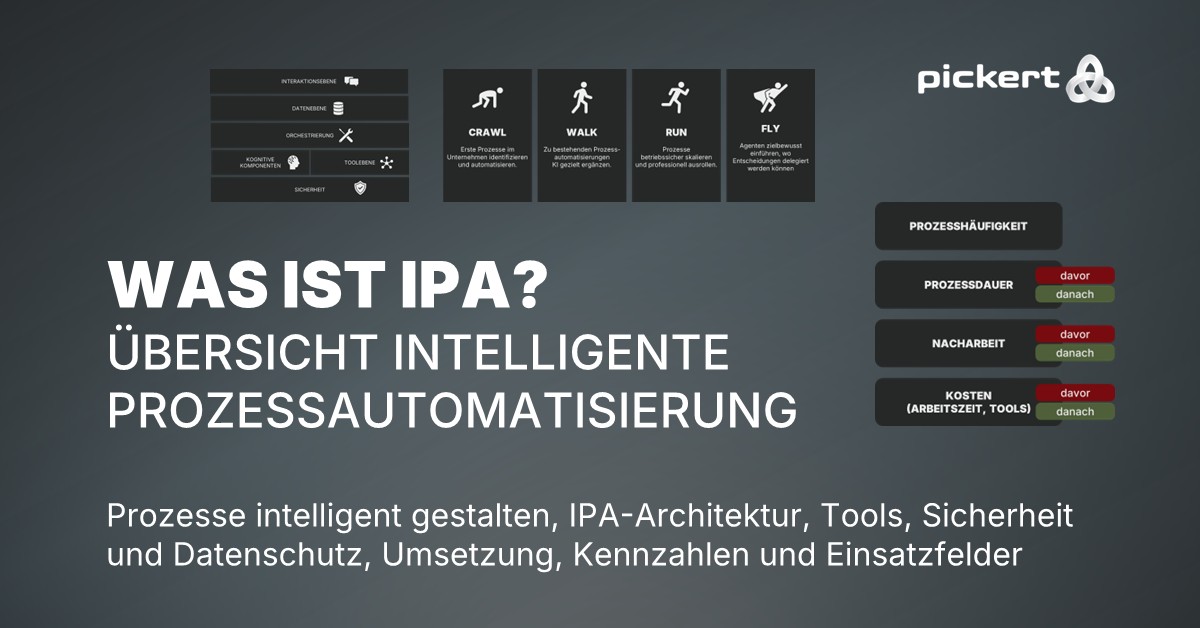

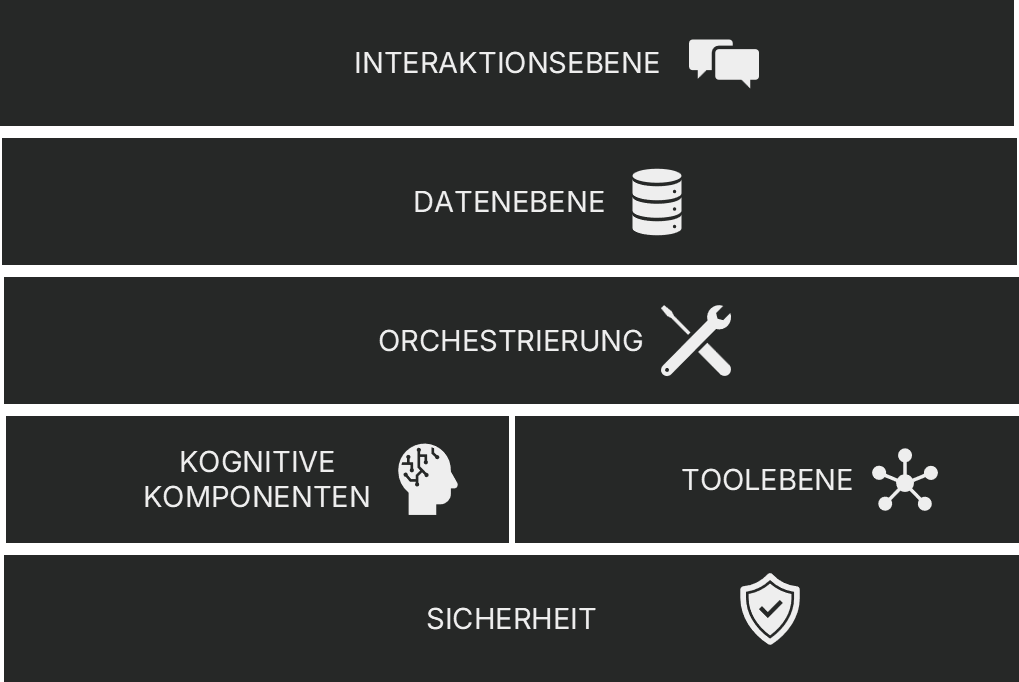

Aufbau einer soliden IPA-Architektur

Damit aus IPA kein Wildwuchs wird, sondern es in deinem Unternehmen wirklich funktioniert, braucht es eine klare Architektur. Deshalb gehe ich das Thema jetzt ein bisschen formalistischer an, damit der Aufbau (und die Komponenten) wartbar und nachvollziehbar sind.

- Interaktionsebene: Wie kommuniziere ich mit dem System? Läuft es vollautomatisch? E-Mail? Datenbank? Airtable? Trello?

- Datenebene: Wo kommen die Daten her, wie stelle ich eine entsprechende Datenqualität sicher, wo speichere ich sie?

- Orchestrierung: Make, n8n oder ähnliche Tools, die steuern wann was passiert und was passiert, wenn was schiefgeht.

- Kognitive Komponenten: LLMs, RAG, Bildanalyse oder Klassifikatoren – alles, worauf man aufsetzen kann für intelligentes Verständnis.

Wichtig: bei LLMs ist das Prompting und der Einsatz von Prompt-Rollen entscheidend für gute Ergebnisse! - Tool-Ebene: CRM, Wissensbasis und Datenquellen, Einbindungen deiner Systeme, damit dein System lernt und verlässlich antwortet.

- Sicherheit & Steuerung: Logs, Monitoring, Menschen in der Entscheidungsschleife, klare Policies.

Unterm Strich brauchen wir auch immer ein extrem gutes „Errorhandling“, wie sich die IPA im Fall eines Fehlers verhält und was als nächstes passiert. Ansonsten sind die Automatisierungen leider nicht stabil.

Wie du IPA verantwortungsvoll aufbaust und einsetzt

Technik allein reicht nicht. Wenn du IPA nutzen willst, musst du wissen, was du tust: Fehler, Datenschutzprobleme, falsche Informationen und gesetzliche Pflichten.

Hier sind meine Empfehlungen:

- Volle Transparenz: Wer greift wann ein? Was passiert, wenn KI-„Entscheidungen“ falsch sind? Muss ich Dinge kennzeichnen und wenn ja wie?

- Regulatorische Compliance: EU-AI-Act, DSGVO (definitiv mit einplanen!)

- Human-in-the-Loop: Menschen behalten Kontrolle, besonders bei Unsicherheit oder hohem Risiko.

Mehr zu Risiken gibt es auch weiter unten im Artikel zu lesen.

Mehr Zeit? Mit Prozessautomatisierung!

Lass uns gemeinsam schauen, wo deine größten Hebel liegen.

Make vs. n8n: Welches Tool ist für welchen Einsatzfall sinnvoll?

Einen ➡️ausführlichen Artikel zu den Unterschieden und Einsatzgebieten habe ich hier geschrieben.

In aller Kürze geht das aber auch hier:

Make.com

Schnell aufgesetzt, viele Integrationen, sehr schöne Oberfläche, einfach zu bedienen. Wenn du Prozesse hast, die sich schnell verändern, viele Tools einbinden willst oder ganz neu im Thema bist, ist Make meist der pragmatische Einstieg.

Für den Start kannst du dir auch unsere ➡️YouTube-Videos zum Thema ansehen!

n8n

Mehr Kontrolle, Möglichkeit zu Self-Hosting, ideal bei datenschutzrelevanten Szenarien oder wenn du eigene Komponenten brauchst. Der Aufwand ist etwas höher, aber oft lohnt es sich.

Agentenfunktionen gibt es übrigens in beiden Umgebungen, n8n hat sich hier aber schon als Pionier und Platzhirsch positioniert.

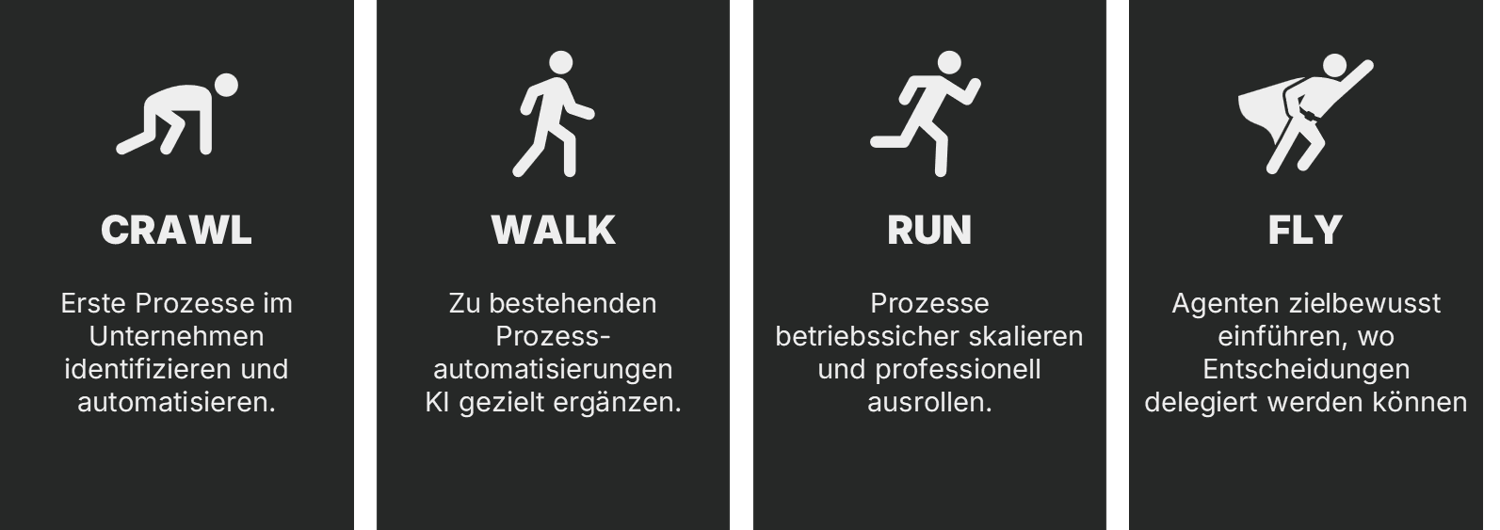

So startest du Schritt für Schritt mit IPA

Du brauchst kein Großprojekt. Starte klein und lerne dabei. Das ist am besten geeignet!

Diese vier Stufen (bitte die Benennung scherzhaft verstehen, denn so ist es gemeint) helfen dir dabei.

ACHTUNG: Die letzte Stufe „Fly“ heißt nicht, dass KI-Agenten das ultimative Ziel sind. Die Implementierung muss zielbewusst erfolgen, das bedeutet, dass wir klar darüber nachdenken müssen, ob ein Agent tatsächlich sinnvoll ist oder ob eine (deterministische) Prozessautomatisierung nicht besser geeignet ist.

Crawl: Orientierung gewinnen und Quick-Wins heben

- Ziel: Prozess verstehen, Engpässe sichtbar machen, erste Automationen ohne KI (=RPA)

- Aufgaben: 3–5 reale Durchläufe mitschneiden, Zeiten und Fehler notieren, „Happy Path“ und Ausnahmen trennen. Gute Beispiele sind immer, wenn du manuell Daten von A nach B kopierst, beispielsweise einen neuen Kunden im CRM anlegst, der im Newsletter-Tools auftaucht.

- Bauen: Einen klaren Trigger definieren (z. B. Formular, E-Mail, Webhook).

Im Automatisierungstool deiner Wahl eine deterministische Mini-Automation umsetzen.

Wichtig dabei: Ist es ein „Instant“-Trigger, der bei einer Aktion direkt auslöst oder musst du die Aktion terminieren (bspw. 1x täglich um 18 Uhr) - Qualitätssicherung: Stabiler Ablauf mit Fehlerhandling, Dokumentation über Blueprint möglich, keine KI nötig. Empfehlung: Klare Namenskonventionen umsetzen, z. B.

GRUPPE – Bereich – Funktion – Version

PICKERT – Sales – Hubspot-Kontakte mit Brevo synchronisieren – V1.2

Walk: KI gezielt ergänzen

- Ziel: Unstrukturierte Eingaben beherrschbar machen, Qualität messbar sichern.

- Aufgaben: Ein Problem wählen, das KI rechtfertigt: Generiereung von Inhalten, Klassifikation, Extraktion, Zusammenfassung, Entscheidungen, Entitätenerkennung.

- Bauen: Das prominentste Beispiel ist die Einbindung eines großen Sprachmodells: LLM-Schritt einfügen, Human-in-the-Loop definieren, Konfidenz-Schwellen setzen, Fallback auf deterministischen Pfad oder Human-in-the-Loop. Crash mit Errorhandling vermeiden.

- Datenqualität: Eingaben normalisieren (Vorverarbeitung notwendig? Stichprobe ist entscheidend!), Prompt-Varianten A/B testen, unterschiedliche Sprachmodelle testen, Outputformat definieren. Und das wichtigste: Testen, testen, testen!

Run: Betriebssicher skalieren

Wir sind schon in der Königsdisziplin der IPA angekommen (der nächste Schritt handelt schon von Agenten, die für uns eine weitere Stufe bzw. Ausprägung darstellen).

Ziel ist es deine Architektur wiederholbar zu machen. Wenn du bereits bei den ersten „Lernschritten“ ein paar Prinzipien im Hinterkopf behältst, wird „Run“ deutlich einfacher.

- Ziel: End-to-End stabile Automatisierung ganzer Prozesse, nachvollziehbar und erweiterbar.

- Aufgaben: Wiederholfehler automatisiert abfangen. Subszenarien für Funktionen bauen und umsetzen. Konkrete Liste an Prozessen nach größtem Kosten-Nutzen umsetzen.

- Bauen: Versionierte Prompts und Szenarien, Konfiguration der Szenarien auslagern, Subszenarien nutzen, eigene Komponenten bspw. mit Javaskript umsetzen.

- People: Onboarding der Nutzer, klare Eskalationsregeln.

Fly: KI-Agenten

Du wirst im Doing selbst merken, wo du noch Lücken hast: IPA kann die meisten Herausforderungen lösen aber eben nicht alle. Für manche Use-Cases und eine höhere Autonomie eignen sich deshalb KI-Agenten.

Ich möchte an dieser Stelle zwei Arten unterscheiden:

1. Der Automatisierungs-KI-Agent

Damit meine ich einen selbstgebauten Agenten, der deine Automatisierungen orchestriert und so unterschiedliche Aufgaben selbst lösen kann. Immer basierende auf einem Orchestrator, der das Zielbestmöglich zu lösen versucht.

2. Das Agentensystem

Es gibt auch „fertige“ Agentensysteme, die im Prinzip wie ein Klickbot funktionieren und sich durch eine Aufgabenstellung klicken. Prominentes Beispiel ist der ChatGPT Agent-Mode mit dem du komplette Recherchen und Aufgaben auf „Knopfdruck“ (Voraussetzung ist ein guter Prompt) umsetzen kannst.

Wo was sinnvoll ist, hängt vollkommen von deinen Aufgaben und Herausforderungen aus! Damit zu experimentieren lohnt sich auf jeden Fall.

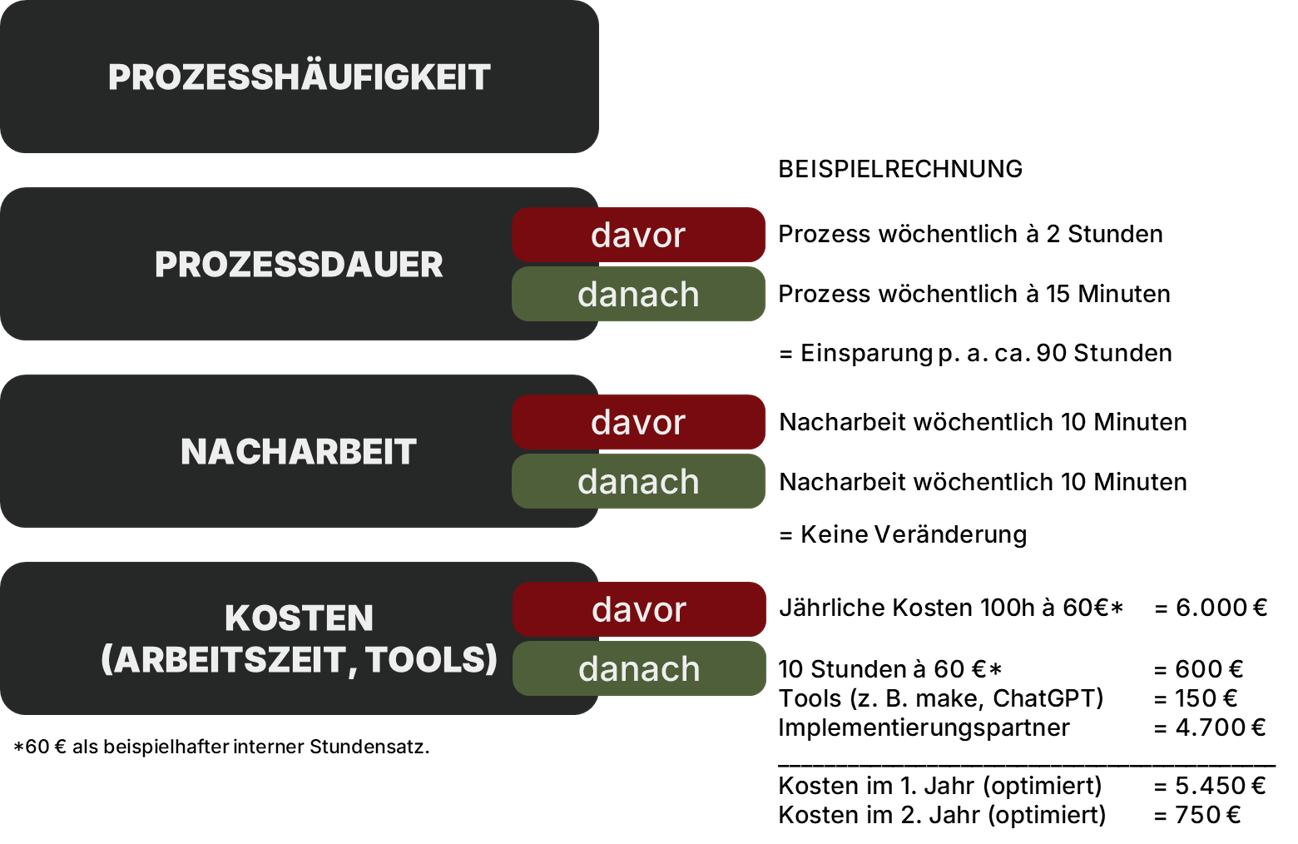

Welche Kennzahlen bei IPA wirklich helfen

Miss das, was Entscheidungen ermöglicht! Nicht KPIs sind sinnvoll und da sollten wir wie so oft genauer hinschauen.

Einige allgemeine Zahlen solltest du auf jeden Fall im Blick behalten: Kosten und Zeit. Kosten und Zeit sind die beiden wichtigsten Argumente für Automatisierung. Mal so, mal so. Meistens geht es darum Zeit und somit Geld zu sparen. Die entscheidenden Fragen sind also:

- Wie lange brauche ich für einen Prozess und wie oft kommt das vor?

- Was kann ich durch Automatisierung an Zeit einsparen?

- Habe ich aktuell Nacharbeit? Erwarte ich in der Automatisierung Nacharbeit zu haben?

- Was kosten die Tools, die ich benötige?

Wenn du diese Fragen beantwortest, kannst du ganz schnell ein messbares, begründetes Gefühl entwickeln, ob sich eine Automatisierung lohnt oder nicht!

Um es anschaulicher zu machen, habe ich hier eine einfache Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt, die plakativ darstellt, wie so etwas überschlagsmäßig ermittelt werden kann.

Wir gehen dabei beispielsweise davon aus, dass der Aufwand für einen wöchentlichen Prozess von 2 Stunden auf 15 Minuten reduziert werden kann. Die Nacharbeit bleibt gleich, weil die „Qualität“ der Automatisierung und der menschlichen Umsetzung ähnlich sind (denkbar wäre hier sogar eine Eliminierung der Nacharbeit im Bereich IPA, weil das im Prozess integriert sein sollte).

So ergibt sich bei einem beispielhaften Stundensatz von 60 € und gegenüberstehenden Kosten von Tools und Implementierung eine Amortisation im ersten Jahr. An sich logisch, dass sich das „lohnt“, wenn (und das ist ganz wichtig!), die freigewordene Zeit sinnvoll im Sinne der Wertschöpfung eingesetzt wird.

Genug zur Wirtschaftlichkeit. Lass uns einen Schritt konkreter werden. Ein paar weitere Beispiele habe ich mitgebracht, auf Use-Cases bezogen.

- Lead-Time: Start bis Abschluss. Ziel: Senken. Formel: Endzeit – Startzeit.

z. B. Anfrage bis Angebot oder Bewerbung bis 1. Gespräch. - Touch-Time: Reine Bearbeitungszeit. Ziel: Senken, Wartezeiten sichtbar machen.

- Automation-Rate: Automatisch abgeschlossene Vorgänge ÷ Gesamt.

- Ziel: Steigern, aber nicht um Qualität zu opfern. Schöne KPI für Berichte 😉

- Human-Override-Rate: Manuelle Eingriffe ÷ Gesamt. Ziel: Senken, kritisch beobachten.

- Cost per Transaction: Direkte API-/Modell-/Laufzeitkosten ÷ Vorgänge. Ziel: Planbar halten.

- Konfidenz-Ergebnisse: Wie sicher ist sich das System, „richtig“ zu liegen? Ziel: kontinuierlich optimieren und Ausreißer nach unten eliminieren. .

Einfache Anwendungsfelder, die bei IPA sofort Wirkung zeigen

Wir werden immer wieder gefragt, wo sich der Einsatz von IPA denn besonders schnell „lohnt“. Einige Beispiele habe ich dir hier zusammengefasst. Für mehr Input, schau gerne auf unserem ➡️YouTube-Kanal oder in unserer ➡️Blueprint-Bibliothek nach!

- Marketing & Content: Themenpipeline, Entwürfe, Lektorats-Schleife, Publishing, Reporting.

Stack: Make oder n8n, LLM, Bildgeneratoren, Newsletter, Blog/CMS, Social Profile. - Vertrieb & Sales Intelligence: Firmendossiers, Datenanreicherung aus öffentlich zugänglichen Quellen, Angebotsvorbereitung, Terminvorbereitung, Vertriebstraining.

Stack: CRM, LLM, APIs zu relevanten Tools wie Scrapern, Datenbanken. - Support / Kundenservice: Antwortvorschläge, Chatbot, Voicebot, Assistenzsysteme.

Stack: Chatbot, Vektorsuche, Ticket-System. - Backoffice: Onboarding, Vertragsprüfung, Reisekosten, Dokumentenanalyse.

Stack: OCR/Extraktion, LLM, APIs und Vernüpfung des Tool-Stacks. - Assistenz: Zusammenfassungen, E-Mail-Vorbereitung, Termin-Koordination, kurze Recherchen mit Quellen.

Stack: Jedes Tool, das du im Einsatz hast (sofern API verfügbar) kombiniert mit LLM.

Risiken von IPA und wie du sie klein hältst

Dieser Artikel wäre unvollständig ohne eine Risikobetrachtung.

Natürlich gibt es Risiken. Und natürlich müssen wir uns alle absichern. Mit ein paar Grundsätzen (allgemein gehalten unter den Stichworten) sind aber die frei wichtigsten Bereiche; Unsicherheiten, Datenschutz und Regulatorik; bereits abgedeckt.

Wichtig ist immer zu evaluieren wie kritisch ein Prozess ist, ob eine KI-gestützte Entscheidung überhaupt erlaubt ist (z. B. nicht bei Personalthemen, Achtung!) und welche potenziellen Implikationen eine „falsche“ Entscheidung haben könnte. Das reicht von einem Reputationsverlust bei schlechter Außendarstellung im Marketing bis hin zur Gefährdung der Gesundheit.

Mein klarer Appell: Bewusst mit den Themen umgehen und keine überstürzten Entscheidungen treffen. Noch einmal zusammengefasst:

- Ungenaue Antworten und Unsicherheiten konsequent absichern

Ausreichend Datensätze zum Testen sammeln, Prompts versionieren, Mindest-Konfidenz definieren, Fallback bereitstellen, kritische Schritte durch Menschen freigeben (Human-in-the-loop). - Datenschutz (DSGVO) beachten und kein Datenschutzverletzung eingehen

Daten minimieren, ausschließlich mit anonymisierten Daten arbeiten, Region und Anbieter prüfen (die meisten KI-Anbieter haben sehr ausführliche Beschreibungen zur Datenverarbeitung und Speicherung), Self-Hosting abwägen, Aufbewahrungsfristen festlegen. - Regulatorik & Verantwortung (u. a. AI Act) durch Transparenz und bewussten Einsatz befolgen

Risiko-Klasse bestimmen, Transparenzhinweise vorsehen, Entscheidungen protokollieren, Rollen klären, regelmäßige Audits einplanen.

Wie wir IPA bei Pickert umsetzen

Hier gibt es zwei Betrachtungsweisen.

Einerseits die interne Perspektive und andererseits das Vorgehen in Kundenprojekten.

Insgesamt ist ist unser 4D-Prozess maßgeblich, Discover → Design → Develop → Deploy.

Intern sind wir ständig an diesen Themen. In unserem Weekly diskutieren wir über neue Ideen, besprechen wir den nächsten Prozess, der automatisiert werden soll, teilen Erfahrungen und Ideen und nehmen uns bewusst Innovationszeit. Dadurch lernen wir voneinander, optimieren bestehende Lösungen und entwickeln neue Automationen kontinuierlich weiter. Das sorgt dafür, dass IPA Teil unserer Kultur bleibt. Ich sag’s mal so: Practice what you preach!

Genau den gleichen Prozess (4D) setzen wir auch bei unseren Kund:innen ein. Das bietet Struktur und Orientierung und Planbarkeit. Das Vorgehen kannst du auch bei eigenen Überlegungen nutzen:

- Discovery: Zielbild, Prozess-Scope, Datenquellen, Business-Case, Metriken.

- Design: Architektur, Rollen, Akzeptanzkriterien, Tools, Zugänge, Datenhaltung, Interaktionslayer.

- Develop: Umsetzung, inkrementell liefern, Testing.

- Deploy: Live-Schaltung, Monitoring, Reviews.

➡️Weiterlesen: KI-Agenten · n8n vs. make.com · Von RPA zu IPA · Prozessautomatisierung

IPA ist Praxis und jetzt schon da. Mit einer sauberen Architektur, klaren Kennzahlen (wo sinnvoll!!!) und Verantwortung erzielst du Ergebnisse, die Freiraum schaffen.